打造海绵城市-地下综合管廊建设前景广阔

人们常说,城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。作为具有承载能力强、节约城市土地资源,减少道路开挖、延长市政管线寿命的城市综合管廊,无疑将发挥重要作用。

地下管廊建设,应与经济发展同步

城市的地下管廊建设,是“里子”工程,一度不被重视。随着近几年来“一下大雨就内涝”、“城市里划船、看海”事件的增多,甚至一些危及人民生命财产现象的出现,城市建设“要面子更要里子”的呼声越来越高。

说城市管廊建设是极端天气倒逼的结果有些偏激,“极端天气”的出现暴露出城市地下管线建设的诸多不足这没错,但更多的还是社会发展的需要造成的。在经济不发达时期,地下管线铺设的不多,用得最多的是下水设施。而随着经济的发展,地下埋的不只有下水管道,还有电缆、光缆、天然气管道、集中供暖管道……,这些是随着城市发展逐步增加的负荷,相应的设计应该跟上。

经济发展了,百姓生活水平提高了,公共服务设施的改造当然也要跟上。地下管廊建设作为城市公共设施的一部分,却是与百姓生活关联性最大的。修建地下管廊,施工之初肯定会给百姓生活带来一些不便,可能会影响出行,还可能会影响用水、用电、用气,但是从长远看,它的作用却是利大于弊的。一条设计合理的地下管廊,即使是面对居民生活需求激增、面对更加极端的天气,也能通过简单改造满足城市发展需求、应对突发情况,完全能够避免那些如“拉链马路”、“空中蛛网”般的有碍观瞻的现象出现。

我们当然不能苛求城市管廊建设一次到位、一劳永逸,它应该是与经济同步发展。只要完成最艰难的初次改造,后续的更新、打“功能性”补丁也就不会太难。

一个人“泰山崩于前而面不改色”表现的是沉稳、冷静,一座城市也该如此。面对极端天气、特殊需求能够冷静应对,既说明了作为城市“里子”的基础设施建设用料足、质量高,也说明了城市整体发展更趋于成熟。这样的城市看起来则更有“面子”。

地下管廊之后,期待海绵城市

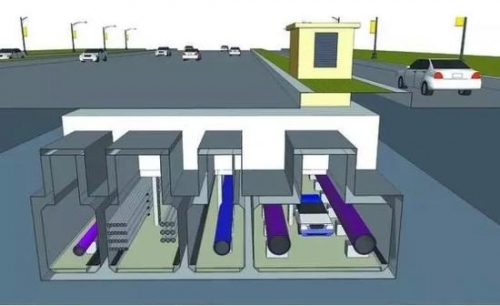

城市综合管廊,又称为共同沟,发源于19世纪的欧洲。它通过在城市地下建造一个隧道空间,将各种市政管线集于一体,在必要的位置上,设有专门的检修口、吊装口、防火喷淋以及远程监控等系统,便于施工、维护和检修。推进城市地下综合管廊建设,是我国借鉴发达国家的经验,创新城市基础设施建设的重要举措。2015年4月8日,全国首批10个“地下综合管廊”试点城市之一。

地下综合管廊的作用,首先在于能够逐步消除并根治城市“马路拉链”“空中蜘蛛网”乱象,使城市的交通更顺畅,让城市祛除条条斑线,容颜更清爽。根治城市内涝,地下综合管廊虽然也可以发挥重要作用,但把大量雨水排出去,却并不利于城市的生态平衡。

彻底根治城市内涝,更先进的理念,是把地下综合管廊建设和海绵城市同时进行。所谓海绵城市,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。这是一种生态优先,将自然途径与人工措施相结合,促进雨水资源的利用和生态环境保护的先进理念。2015年我国海绵城市建设试点城市名单正式公布。

综合管廊展风采,管理短板须补齐

综合管廊是新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志。它避免了埋设或维修管线而导致城市道路的反复开挖对交通和公众日常生活带来的不良影响,使管线不接触土壤和地下水,避免了土壤对管线的腐蚀,延长了管线的使用寿命,使城市的景观得到完善,抵抗灾害的能力得到提升,对优化城市环境,实现对市政管线的综合管理,将起到良好的保障作用。建设地下综合管廊可以逐步消除“马路拉链”“空中蜘蛛网”,同时充分利用地下空间资源,提高城市综合承载能力。

综合管廊的建设必然打破我国城市地下管线传统的建设和管理模式,需要统筹协调不同管线单位利益,满足多方要求。可探索建立地下管廊物业化管理模式,将多种地下管线集中敷设在综合管廊内,需要同步建设综合管廊的安全运行配套设施,制定综合管廊的安全运行制度,形成综合管廊的日常运行维护管理机制,避免“重建设、轻管理、留隐患”。

一般来讲,城市地下综合管廊建成后的维修、维护和更新是城市地下综合管廊建设的重要组成部分。国外的城市地下综合管廊有很完善的运营管理体制,主要委托专门的管理公司和管线的铺设单位,根据不同的职责范围共同进行管理,管理的细节规则等一般在建设之初的规划阶段就已经明确。

城市地下综合管廊建设已进入全面启动状态,管廊的管理维护好坏直接影响到综合管廊的使用功能。目前,国内还没有综合管廊的建设规章条例,没有专门的建设和管理机构,也没有管理费用的收取标准,更没有如何有偿使用的收费规则,这些短版亟待补齐。